5月28日下午14:30,在海右书院106盲点靶场,“鲁绣技艺实践教育基地”落户海右书院,“小泰的裁缝铺”正式揭牌运行。“一针一线总关情”,既回应书院学子对于衣物缝补的日常需求和表达青春故事的载体,更创新性地将其打造为传承鲁绣非遗技艺的实践基地,传承非遗技艺。这一举措标志着鲁绣非遗技艺在泰山科技学院正式落地生根,通过“创新非遗+故事育人”的双轨模式,构建起具有书院特色的文化育人新平台。鲁绣技艺玉氏鸿叶鲁派旗袍、泰山刺绣技艺非遗传承人牛玉叶,浩齐衣坊总经理王晓林,鲁绣技艺民间传承人刘晓静与泰山科技学院书院部部长白军彭,项目有关负责人等共同参加仪式。

线语・丝脉留痕

活动伊始,项目主理人王晓涵同学(新言书院/大数据学院)分享了“小泰的裁缝铺”的创立初衷。在这个快消时代,“买新换旧”已成常态,但有些承载特殊记忆的衣服值得被好好珍藏。“最初是有同学带着心爱却破损的衣服来找我们帮忙,”王晓涵回忆道,“虽然大家不是专业裁补匠人,但凭着热情和一针一线的诚意,竟也帮不少同学救回了‘记忆中的那件衣服'。”

接着,刘芸婷同学(海右书院/大数据学院)回忆了一件被螺丝勾破的牛仔外套——它不仅是妈妈送的毕业礼物,更是陪伴刘芸婷走过高考、离乡、大学初体验的“护身符”。当破损的外套在普通裁缝店无解时,久屿华尚工坊的同学用旧布条和细密针脚,让这段回忆重获新生。

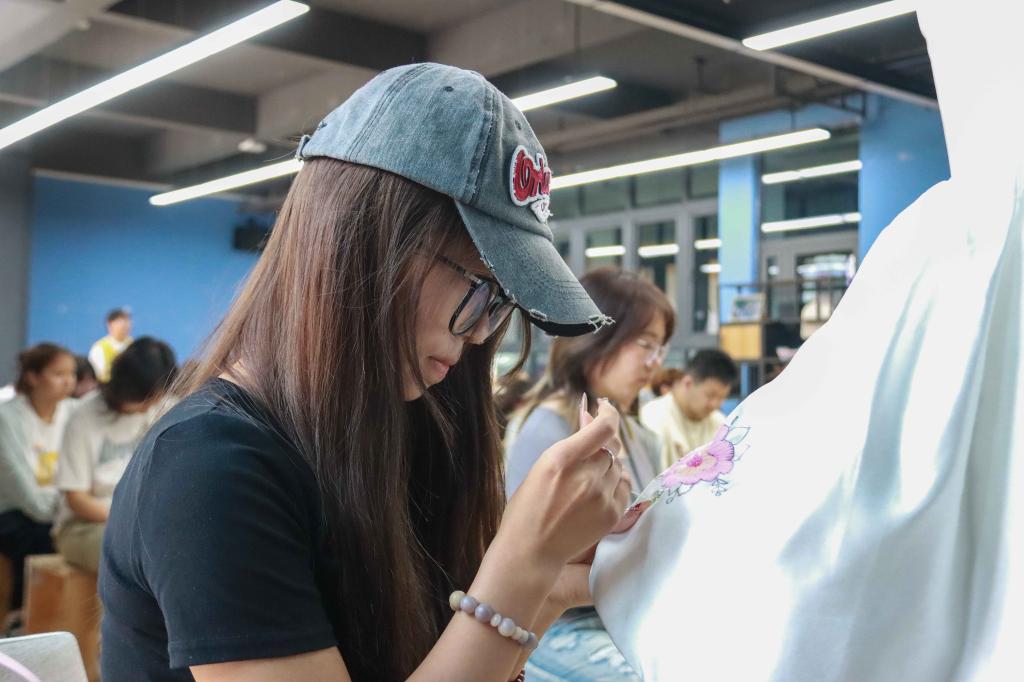

现场,工坊成员褚兴淼同学(敢当书院/远景学院)以创意刺绣为破损裙摆赋予新生,针脚间跃动的不仅是技艺,更是对生活美学的诠释。

正是这样的需求与回应,让“小泰的裁缝铺”应运而生。它不仅仅是一个为书院师生提供衣服修补服务的场所,分享着美好的回忆与故事,更是对传统裁缝技艺的实践与传承。在快节奏的现代生活中,手工裁缝技艺逐渐被机器生产所取代,但其中蕴含的匠心与温度却无可替代。

针迹・引线启新

在热烈的掌声中,鲁绣技艺玉氏鸿叶鲁派旗袍、泰山刺绣技艺非遗传承人牛玉叶、泰山科技学院书院部部长白军彭、海右书院久屿华尚工坊指导老师王静媛、“小泰的裁缝铺”项目主理人王晓涵,共同为“鲁绣技艺实践教育基地”、“小泰的裁缝铺”揭牌。红绸揭开瞬间,标志着鲁绣非遗技艺在海右书院里落地生根。

随后,书院部部长白军彭为项目导师王晓林、刘晓静颁发“鲁绣技艺实践教育基地指导老师”聘书,不仅确立了校地深度合作的机制,更为书院学子提供了与非遗传承人面对面学习的宝贵机会。

海右书院综合办公室主任王琛为王晓涵同学、郭青青同学(五汶书院/淬炼商学院)颁发“小泰的裁缝铺”项目成员聘书,鼓励她们在传承鲁绣技艺与服务书院师生中发挥更大作用。非遗传承人的手艺,青年学子的热望,将在泰科书院里紧紧相握。在师生的协作之下,“小泰的裁缝铺”将用针线编织出更多温暖的故事。

绣脉・织华呈礼

活动现场陈列了由省级非遗传承人牛玉叶老师带来的的鲁绣作品,包括团扇、荷包、旗袍摆件等。这些作品不仅凝聚了牛玉叶老师35年深耕鲁绣的艺术精髓,更蕴含其公益情怀——部分作品由她指导的残疾人学员参与完成。牛老师带领残疾人学员制作的28件鲁绣作品成功入选巴黎残奥会,向世界展示了中国非遗技艺的温度与力量。“草根手艺人要耐得起推敲,拿作品说话”——牛老师朴素的话语道出了匠人的坚守。这些飞针走线间诞生的艺术品,既是传统技艺的传承,更是生命价值的绽放。海右书院也将以此次“鲁绣技艺实践教育基地”挂牌为契机,定期开展鲁绣技艺教学与公益志愿服务,助力非遗传承“活态化”。

一针一线,绣的是千年齐鲁风骨;一襟一衩,藏的是华夏美学密码。当鲁绣遇见旗袍,非遗技艺便从绣绷跃上华服,在流动的星河中焕发新生。模特们身着鲁派旗袍款款而行,一件件旗袍上的缠枝牡丹、云纹海水图案,不仅传递着“图必有意、意必吉祥”的文化密码,更让师生直观感受到非遗与现代生活的交融可能。

裁心・缀光铭时

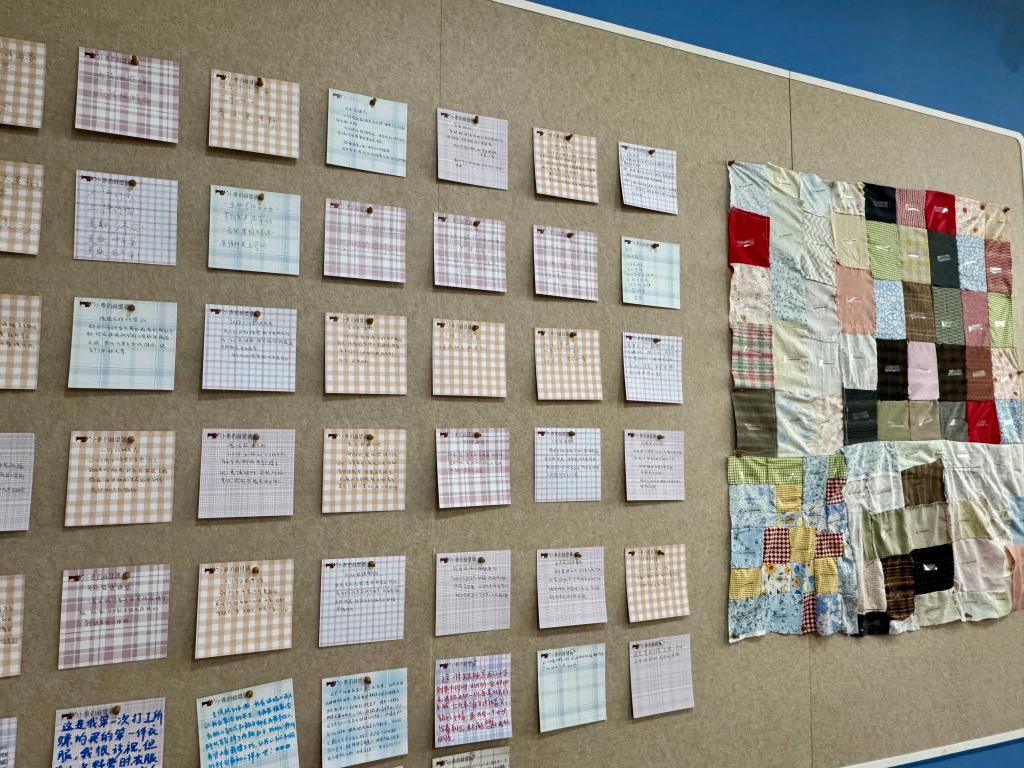

在仪式的最后环节,与会嘉宾移步至久屿华尚工坊参观。入口处由百块布料拼成的“百家布”,是前期从书院学子的手中收集而来。每一片都标记着提供者的姓名,将散落的个体故事编织成温暖的集体叙事。王晓涵说道:“我们想做的,不仅是让衣物焕然一新,更是让那些与之相关的美好回忆与故事得以延续。”

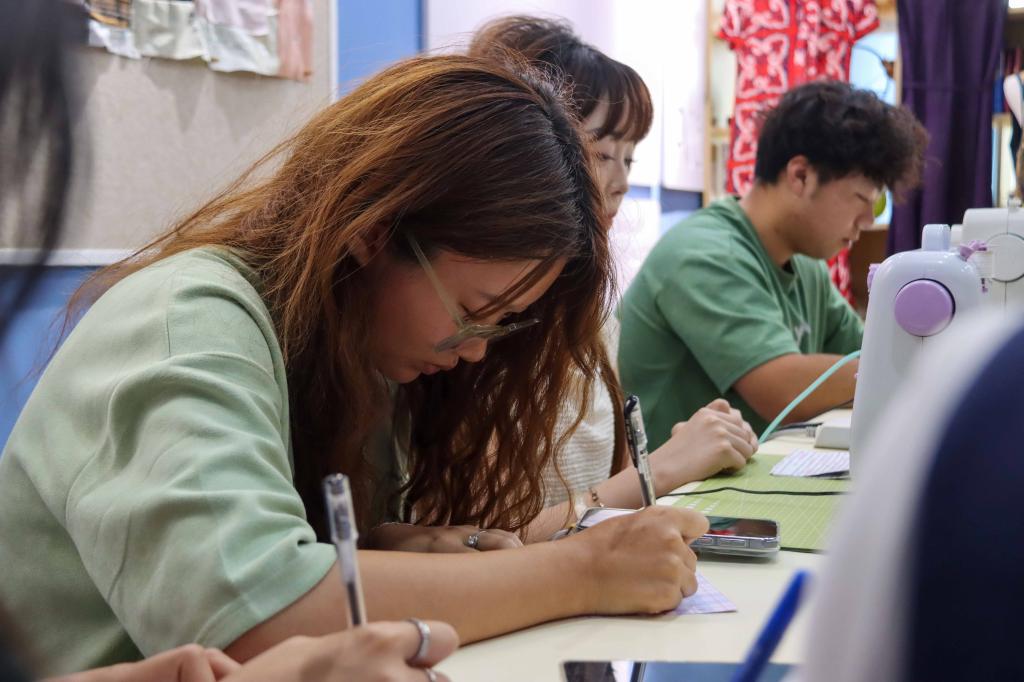

在首期故事缝补活动中,12位全生异科师生携带着各自衣物来到“小泰的裁缝小铺”进行修补,并记录下与衣物相关的珍贵记忆。

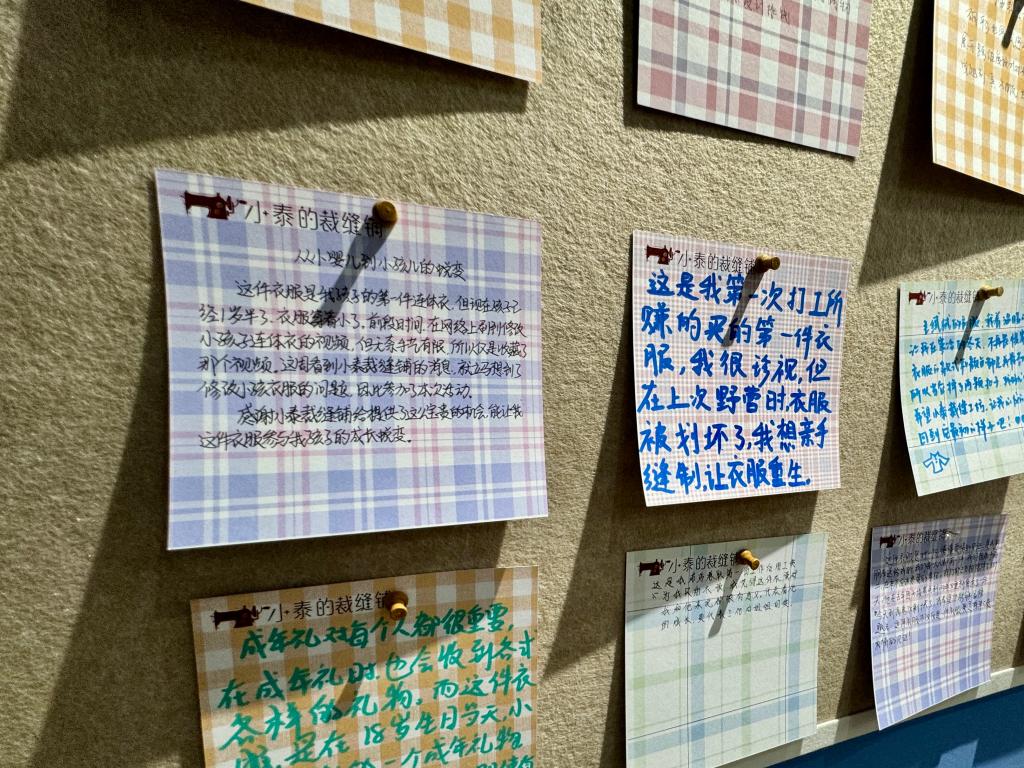

中韩学院/育英书院的全生异科导师李妍妍记录下了婴儿的第一件连体衣背后的温暖故事。这件衣物见证了孩子抓握、翻身、牙牙学语的成长过程。如今孩子已长大,原有尺寸不再合身。

李老师希望在“小泰的裁缝小铺”进行修改,续写这份充满温情的成长记忆。这些写满故事的卡片被郑重地悬挂在工坊的“故事墙”上,而随衣物一同送来的,还有期待被修复的情感寄托。项目成员用专业技艺让这些承载记忆的衣物重获新生。

在这个追求速度与效率的时代,“小泰的裁缝铺”用一针一线编织着另一种可能。这里既是传统技艺的守护站,更是服务学子的温情驿站——日常的缝补需求在这里升华为情感的交流,平凡的衣物修复转化为故事的传递。它让我们相信,有些价值永远不会过时,有些温度永远值得守护。当书院学子们俯身在绣绷前,他们修复的不仅是衣物的破损,更是在时光流转中逐渐褪色的情感纽带。海右书院以这一方小小的裁缝铺为起点,正在书写非遗文化传承故事——让鲁绣技艺可触可感,让匠人精神可学可做,让每一份情感都能找到安放的针脚。

(海右书院/新言书院 供稿)