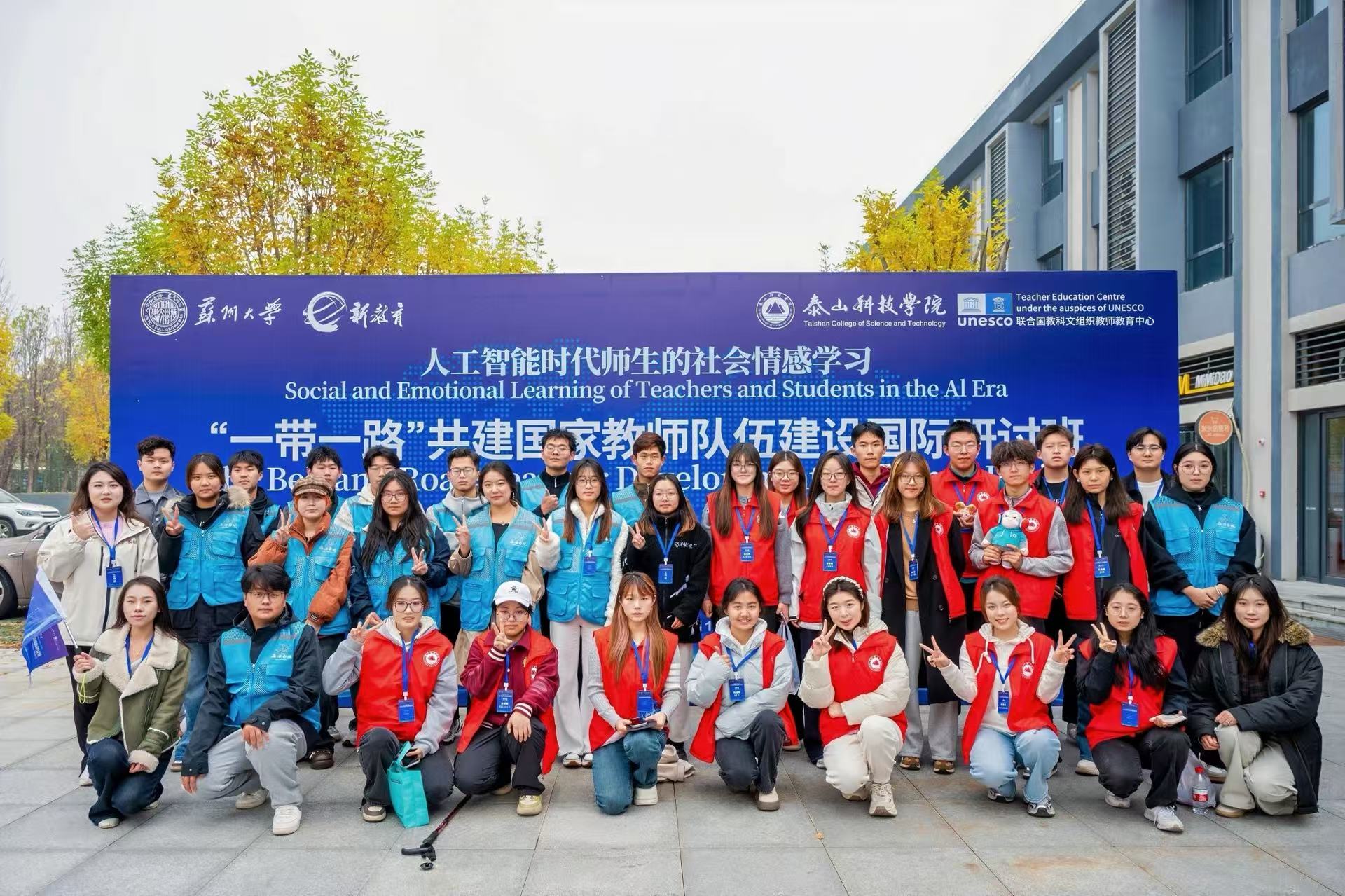

11月5日至9日,由苏州大学新教师基金发起,联合国教科文组织教师教育中心共同主办的“一带一路”共建国家教师队伍建设国际研讨班在泰山科技学院举行。来自21个国家的40余位教育官员与学者齐聚泰山脚下,围绕“人工智能时代师生社会情感学习”展开深度对话。而在这场学术盛宴的背后,是一支由泰科师生组成的志愿服务团队、一支跨部门协作的幕后保障队伍,以及一段跨越山海、温暖相拥的文明对话之旅。

一、青春担当:以志愿之名,赴世界之约

在这场文明互鉴的盛事中,22名来自远景学院的双语志愿者与80名来自海右书院、书院部的学生后备保障人员,经过层层选拔、系统培训,无疑是镜头之外最闪耀的群体。他们以专业的素养与真诚的微笑,成为了泰科递给世界的最美“青春名片”。

为期数周的筹备里,一支由海右书院、远景学院、国际交流中心的培训教师团,对志愿者每天3小时的高强度集训从未间断:语言沟通的精准表达、国际礼仪的细节规范、文化包容的同理心培养、应急处理的快速响应,从校园动线讲解到西班牙语翻译软件实操,从跨文化交际技巧到外事接待禁忌,他们以饱满的热情与严谨的态度,为迎接四海宾客做好万全准备。

他们的身影,贯穿活动全程的每一个角落。11月5日清晨,接站的车队刚驶入泰安,志愿者便分组对接各国嘉宾,协助办理入住、引导校园参观、陪同观看《泰山小满掠影》影片,用耐心消解旅途疲惫;在岳泳馆、万画影城、图书馆、工程实训中心的参访中,中英双语的流畅讲解、专业细致的疑问解答,让他们成为嘉宾了解泰科的“移动手册”。“这种陪同方式太贴心了,让我们不再迷茫,志愿者们的热情像泰山的阳光一样温暖。”马来西亚嘉宾Trista的感慨,道出了众人的心声。因嘉宾对书院工坊、泰山文化等充满好奇,参观队伍时常绵延百米,控场难度陡增。志愿者们前后穿梭、大声引导、细心提醒,几天下来,项目带队老师王琛老师的嗓子已然沙哑,但这沙哑的声音,却成了团队极致责任心最真实的印记。

沟通无界,青春有为。秘鲁嘉宾Walter Pedro Quispe Rojas 与志愿者赵鑫朔(汶阳书院/远景学院)初遇时,西班牙语与英语的语言差异曾让交流陷入困境。两人灵机一动,借助翻译软件搭建起理解之桥。障碍破除后,Walter诚挚发出邀约:“欢迎未来到秘鲁交换学习!”泰国夫妇Phanapak Phewkliang与 Sasicha Saplon 更与赵鑫朔结下跨国亲情,以“father、mother and son”相称,让温暖跨越山海。“这是向世界展示中国的机会,让他们知道中国有多友善、发展有多好。”赵鑫朔的心声,是全体志愿者的共同信念。从沟通困境到留学之约,从服务对象到“一家人”,志愿服务让每一次相遇都充满无限可能。

温暖,在夜的寒意中尤显珍贵。当志愿者王娇阳(汶阳书院/远景学院)和解祎诺(汶阳书院/远景学院)发现几位嘉宾在晚风中感到寒意,她们毫不犹豫地返回宿舍取来自己的羽绒服。“介不介意先穿我衣服?”——一句简单的询问,传递的是直抵人心的关怀。这份雪中送炭的温暖让嘉宾们感动不已,来自尼泊尔的Netra Kumar Manandhar更是希望将这份温暖带回国内珍藏,并坚持要回赠一件自己国家的服饰以表达谢意。这份基于个体善意的温暖传递,正是最朴实也最动人的泰科温度。

志愿者张依琳(敢当书院/远景学院)在与巴勒斯坦、俄罗斯、肯尼亚等国嘉宾的畅谈中,领略异国风情,收获真挚友谊与未来邀约;担任主持与翻译的邹琪(海右书院/远景学院)同学,在篝火晚会的同声传译中圆了儿时梦想,在岱庙飘落的银杏叶下,与南非教授畅聊中国故事。“‘一带一路’从不只是宏大蓝图,它是一次次真诚握手,是一个个会心微笑,是无数个温暖瞬间编织而成的情谊纽带。”邹琪的感慨,道尽了这场跨文化交流的真谛。

二、精密组织:以协同之力,织温暖底色

一场国际研讨班的顺利举办,离不开十余个部门的高效协同与无缝对接。书院部、远景学院、团委、基建后勤处、国际交流与合作处、学校办公室、品牌营销与新闻中心、非物质文化遗产研究中心、艺术教育中心、财务处、保卫处等部门各司其职、密切配合,海右书院具体组织运行,织就一张精密运转又满含温度的保障网络。

活动筹备:细节藏心意,事事皆回响。嘉宾抵达前三周,各部门已全面进入“备战状态”。海右书院师生紧锣密鼓地开展彩排演练、餐食协调、场地预约、物资采买,力求每个环节都体现包容与关怀;国际交流与合作处全力保障语言翻译与信息收集,让沟通零障碍;基建后勤处提前预留酒店房间、协调用餐点位,筑牢后勤根基;校办精准协调车辆与参观点,确保行程顺畅;远景学院严选志愿者并开展系统培训,为嘉宾保驾护航。

温暖,在嘉宾抵达前便已悄然传递。11月4日,海右书院师生将一份份精心准备的礼物送至嘉宾下榻的卡德尼雅酒店:手写祝福卡片、详尽日程手册、校园地图,还有融合泰科特色与地域文化的文创礼包。这份“未见其人,先暖其心”的心意,成为泰科递出的第一张温暖名片。美国嘉宾Puventhrie Naidoo女士收到礼包后,当即系上泰科x大汶口联名丝巾,用行动表达着对这份心意的喜爱与认可。

真正的守护,藏在应对突发状况的深夜奔波里。得知11月7日岱庙行程中,有两位嘉宾因身体原因行走不便,海右书院老师们在11月6日傍晚紧急行动:询问学校医务室、走访周边药店,最终在晚上十点,于15公里外的八十八医院成功租借到轮椅。海右书院学生会成员潘子豪(育英书院/艺术传媒学院)、吴正波(敢当书院/行政管理学院)默默扛起这份沉重的保障,远景学院志愿者马骏哲(汶阳书院/远景学院)、张依琳则全程悉心推扶、搀扶。轮椅上承载的不仅是嘉宾的重量,更是泰科“一个都不能少”的坚定承诺。

类似的细节,贯穿活动始终。每晚,当白日的学术激荡渐渐平息,50个同传耳麦便在刘芸婷(海右书院/大数据学院)的守护下“安心充电”。她收集了各式各样的充电线,每晚守候至深夜,只为确保次日每一句智慧的碰撞都能清晰传递。这份静默的坚守,是幕后最耀眼的星光。、

行程执行:动态应需求,全程伴安心。11月5日至9日,每一天的行程都是对组织能力的实战检验。非遗中心、东岳书院、敢当书院、海右书院精心布置传拓、剪纸、面塑等十个体验区,让各国嘉宾深度触摸泰山文化精髓;团委设计《公共表达与思维创新实践课》时,创新采用“师生搭档、英文对话”模式,提前两周反复演练,确保跨语言交流流畅自然;远景学院在《跨文化认知与对话研讨课》中,不仅邀请对外经贸大学教授冯捷蕴开展专题讲座,更配备5名翻译老师与10名志愿者全程护航,实现真正的无障碍沟通。

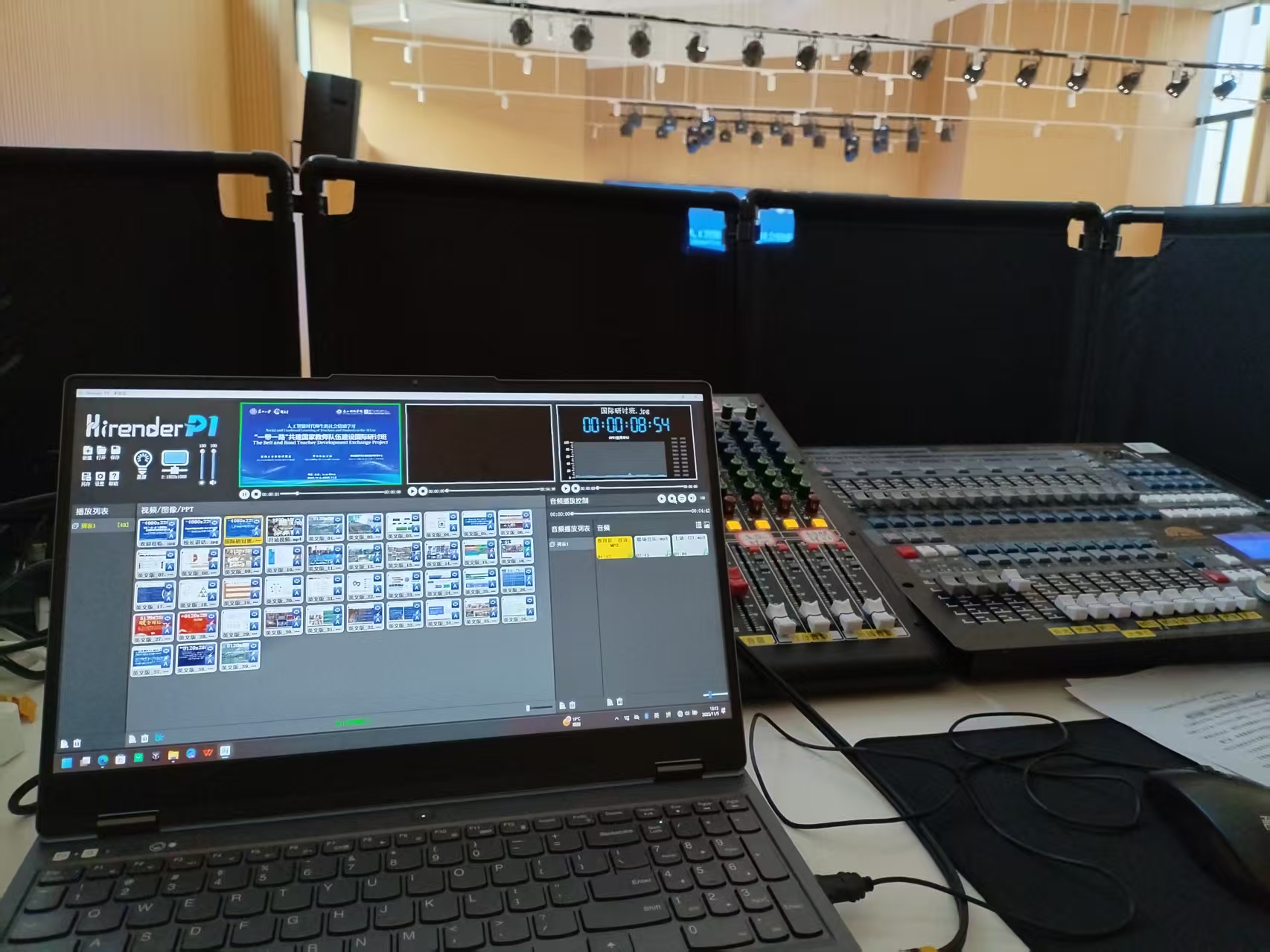

艺术教育中心为《笔尖心跳》《DISCO HOUSE 团队体验》两场大型展演,调动全校艺术资源,从灯光音效到节目编排反复打磨,呈现视听盛宴;电影评论中心精选教育主题经典影片《死亡诗社》,搭配专业影评导读,引发嘉宾对教育本质的深度思考。“我对音乐剧的第一印象,很有想象力。我需要发挥我的想象力,它牵动着我的情绪。所以我专注于看故事是如何贯穿整个表演的流程。这是一部出色的音乐剧,我推荐所有的人都去看看。”来自马来西亚的Aina Sahira Abdul Karim的感言,是对这场活动组织最真实的肯定。

真诚的服务,既要周密计划,更要灵活应变。海右书院教师团队24 小时全程护航,成为嘉宾最信赖的“贴身管家”。“我们重视每一位嘉宾的感受,愿意为大家及时调整。”察觉到紧凑行程让部分嘉宾感到疲惫,团队当即决策,将 11 月 8 日上午改为自由活动。这一贴心调整,让Jordan Naidoo与Puventhrie Naidoo夫妇在志愿者邹琪的陪同下,乘坐缆车攀登泰山,在泰山之巅留下由衷赞叹;也让其他嘉宾得以自由探索,感受泰安的城市韵味。

面对嘉宾的临时需求——有人想剪发购物,有人因水土不服需提前返回酒店,海右教师团队始终动态响应、全程陪伴;根据嘉宾对餐食的实时反馈,及时协调调整口味;针对热带国家嘉宾不适应早晚温差的问题,提前备好保暖衣物,主动送上羽绒服御寒。这些细致入微的调整,源于对个体需求的尊重与敏感。书院部王星老师的专项接待更是赢得连连称赞,尼泊尔嘉宾 Bal Krishna Sapkota 由衷赞叹:“这是一次无与伦比的经历,感谢你们的友好与支持,你们太棒了!”

三、文化互通:以包容之心,汇友谊江河

面对21个国家、文化背景各异的嘉宾,海右书院师生团队从前期调研入手,全面了解各国文化礼仪与用餐习惯,让包容与尊重贯穿活动始终。

海右书院与食堂共同联合制定双语菜单,明确标注菜品配料与过敏源信息,确保每位嘉宾吃得放心、吃得舒心。立冬之日,一碗碗热气腾腾的饺子被端上餐桌,让外宾在时令美食中品味中国传统习俗;自助餐兼顾中西风味,既有本地特色菜肴,也有符合国际口味的西式餐点,并在嘉宾反馈后及时调整后续餐食口味,实现“味蕾上的跨文化对话”。

非遗实践课上,校园传承人手把手教嘉宾绘制糖画,将成品贴心送至用餐处,让甜蜜与趣味并存;久屿华裳工坊将精心制作的宋锦赠予巴勒斯坦嘉宾,对方当即别在胸前,让跨越千年的东方美学,连接起遥远的心灵。“我们感受到了满满的关注,不仅深入了解了中国文化,更从你们的教育实践中获得了全新灵感!” 秘鲁嘉宾Carmen Yolanda Concha Tenorio在体验完文化活动后,满脸笑意地分享道。

四、幕后守护:以平凡之岗,照亮台前精彩

聚光灯之外,还有一群默默付出的“隐形守护者”。摄影摄像组全程跟拍,在岱庙银杏树下蹲守最佳角度,在篝火晚会上捕捉光影交织,在非遗工坊里记录专注神情,用镜头定格每一个动人瞬间;茶歇准备组在每场学术沙龙前精心布场,咖啡、茶点、水果一应俱全,成为嘉宾中场休息的“能量补给站”;物资搬运组穿梭于校园各个角落,从同传设备到轮椅租赁,从文创礼包到路餐准备,用肩膀扛起后勤保障的坚实底座;设计组根据行程变动实时调整日程单,甚至在会议前紧急协助嘉宾优化 PPT 排版与翻译,确保每一场分享都专业流畅;24小时机动组驻守海右书院,随时应对各类突发状况,成为嘉宾在泰期间最安心的 “守护网”。

这些平凡的岗位,共同构筑起“泰科温度”的坚实底座。正如嘉宾们所言:“这里的每一个细节都让人感动,餐食的精心准备、行程的周到安排,都能感受到你们的用心与真诚。”

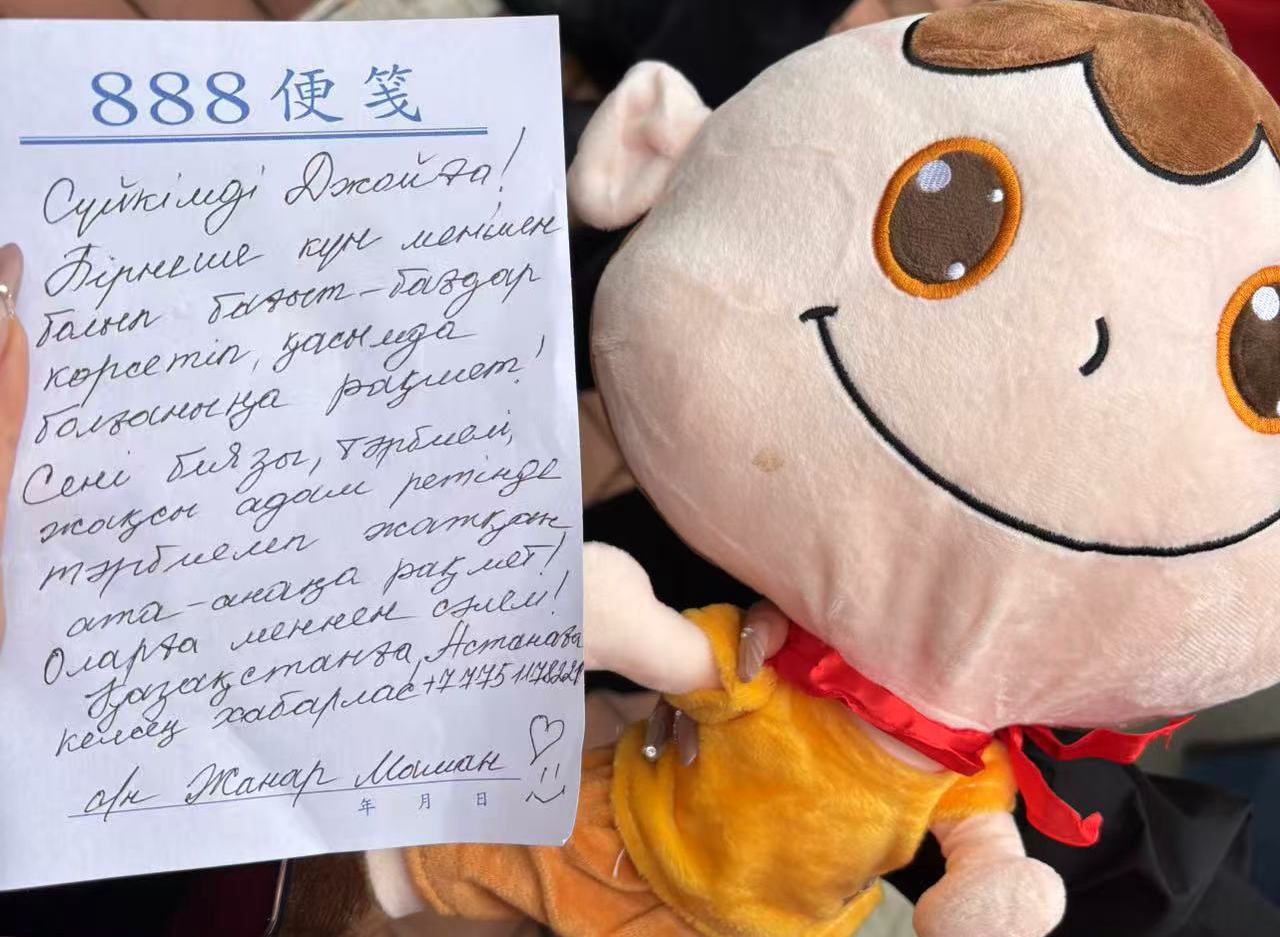

些许遗憾,也为未来的重逢埋下伏笔。坦桑尼亚嘉宾Juliana Samuel Kamaghe沉醉于岱庙秋色、流连于文创产品,却为部分区域装修未能尽览全景而惋惜;不少嘉宾望着巍峨泰山,连连感叹“好想爬一次泰山”。这些最真实的声音,是泰科在国际交流道路上不断完善的宝贵财富。所有的情感,在11月9日的离别时刻抵达顶点。大家依依不舍地拥抱、告别,巴基斯坦嘉宾Asma Shahid Kazi向带队老师王琛送上从巴基斯坦带过来的亲手制作的香囊,馥郁香气中满含深厚情谊;还有嘉宾带来本国零食、特色礼物,彼此互换国家纸币作为纪念;更有嘉宾在写给范竞伊(汶阳书院/远景学院)同学的手写信中送上真挚的感谢:“亲爱的朋友,祝你们在即将到来的新的一年里幸福快乐、万事如意”。这些看似微小的物件,此刻重若千钧,承载着一段共同创造的、不可磨灭的温暖记忆。

活动虽已落幕,友谊的桥梁却愈发坚固。从深夜奔波寻轮椅的身影,到立冬时节热气腾腾的饺子;从一件羽绒服承载的关怀,到翻译软件搭建的友谊;从沙哑的嗓音,到充电至午夜的星光;从亲手制作的香囊,到“daughter and son”的亲切呼唤……这些平凡的细节,共同串联起“一带一路”上的动人故事。

这场以“人工智能时代师生社会情感学习”为主题的国际研讨,本身就是一堂最深刻、最生动的实践课。泰科师生用精益求精的执着与宾至如归的真诚,让这场泰安之行成为一次温暖的双向奔赴。山海有距,情谊无涯,泰山脚下种下的友谊种子,终将在下次花开时节,迎来更盛大的重逢。

(书院部供稿)