天朗气清,土壤疏松。东岳农耕公园迎来一场火热的“开垦潮”。10月22日14:00,30支师生耕种主理团队齐聚东岳农耕公园,翻土、浇水、栽苗、施肥……共同开启一场秋日与土地的深情约定。

田埂之间,跃动着泰科er的劳动热情。各支队伍携创意与热情,演绎着别样的农耕故事。“种子需要埋多深呀?”“种完还需要浇水吗?”每个队伍都在各自田地里“慌张忙碌”着。“我们种的很队”不甘示弱,来自国际教育学院的孔馨艺、许艺璇老师挥锄有力,育英书院/大数据学院的卢钟鸣同学在“泰科er不能说不行”的激励声中,紧握锄柄,汗水滴落也未曾停歇。“泰科种地家”与“千禧种趣队”的师生们手捧新栽的白菜合影,“泰科种地家,青春永志愿”的口号响彻田野,振奋人心。

“自己种菜自己吃”队中,由非物质文化遗产研究中心周振、大数据学院邢灵根与国际教育学院张乐岩的三位老师组成“除草三人组”,俯身拔草,为作物生长扫清障碍。“泰科六畦力行”小队里,工程部的老师们配合默契,扶苗施肥,专注而从容。

“种瓜得豆小队”的田里还藏着小惊喜。电影评论中心于子晨、蔡雨涵、殷智宇师生团队栽种香菜、上海青和大蒜时,几只蚂蚱从翻开的泥土中跃出,大家瞬间切换至“追虫模式”,手忙脚乱中笑语不断,为农耕时光添上一抹生动野趣。为使土壤更松软,小队还特邀校外农耕导师庄纪安驾驶拖拉机前来助阵。铁犁掀起层层泥浪,老师们迅速补位,喷洒细水润土,队员们默契撒施有机肥,一气呵成。

“耕趣小分队”中,工程实训中心的张峰老师驾驶拖拉机穿梭于田垄,轰鸣声里,白菜栽种进度飞速推进,成为田间一道流动的风景;“蔬香门第”小队则走精细路线,数理教学部的李玉霞、董玉香、刘冉、师朝怡、孙亚宁等师生团队将土壤翻得松软如绒,再仔细覆上地膜,为大蒜和小葱搭建“保温房”,一举一动,尽显对土地的敬畏与深情。

其他队伍也各展其能,将田地打理得井井有条。“A&F田园基地”专注培育葱与白菜,嫩绿幼苗在阳光下舒展生机,承载着沉甸甸的期待;“禾下知辛”“一芥躬耕园”“一粒种子”等队伍同样干劲十足——有人蹲在田埂规划布局,有人俯身呵护每一株新苗。“一粒种子”队的老师们在栽种上海青和香菜时,还特地向汶阳书院/通信工程学院的任桐泽同学请教“该栽多深”,神情专注,宛如课堂。

阳光下,师生的身影与翠绿的菜苗相映成画,微风拂过田垄,扬起一片盎然生机,空气里都弥漫着希望的味道。

暮色渐染,公园炊烟袅袅。“耕遇一方”志愿服务队的任桐泽同学将从田间收获的白菜,在大灶前生火掌勺,铁锅滋滋,白菜猪肉炖粉条的香气伴着柴火气息飘满公园。劳累过后的师生们围坐于东岳共享餐厅,碗筷轻响,笑语交织,举杯相庆,清脆的碰杯声为这一日的辛劳画上温暖句点——这一餐热腾腾的饭菜,是劳作后最踏实的慰藉,也是田园之约最温暖的收梢。

在师生的共同劳作下,菠菜、白菜、大蒜、香菜等蔬菜相继种在田里,让我们一起期待土地的“开花结果”,让劳动教育在书院土地的滋养中结出更为丰硕的果实。

东岳农耕公园作为我校劳动教育实践基地,占地面积约6979.18平方米(约10亩),集劳作、耕读、表演等功能空间,为全校师生构建起多元综合的劳动实践场景,全方位支持劳动课程教学、农耕文化体验及项目式学习。

农耕公园留言板:

我和数理教学部的老师们,及异科学生李博、迟光赟等,共同组建了“青禾力”农场主团队。初见东岳农耕公园的土地时,我们满是敬畏与无措。可拿起锄头后,大家便卯足了劲:我和老师们轮流挥锄,掌心磨得发麻;学生也抢着搭手,额角汗珠滚落也不停。就在这样的劳作里,硬土块渐渐散成松软苗床。我们又兴致勃勃划分“领地”,当苔菜、葱的种子从指尖滑入土壤,所有疲惫都被期待取代。望着整齐田垄,满心是喜悦——这不仅是劳动,更是关于耐心与协作的实践课,也让我们收获了深厚的师生情谊。

——数理教学部杨东璇

“跟着“种瓜得豆小队”在东岳农耕公园劳动的一下午,满是难忘的小美好!老师们带领着我们栽香菜、种大蒜,田埂上蹦跶的小蚂蚱突然冒出来,瞬间让劳作多了份野趣。农场主大爷开拖拉机翻地超给力,老师带着我们接力浇水,同学们一起撒肥也超认真。大家分工协作,汗流下来都不觉得累,反而懂了土地的珍贵,也爱上了这种亲手播撒希望的感觉,这大概就是劳动最棒的意义吧!”

——殷智宇 新言书院/ 智能工程学院

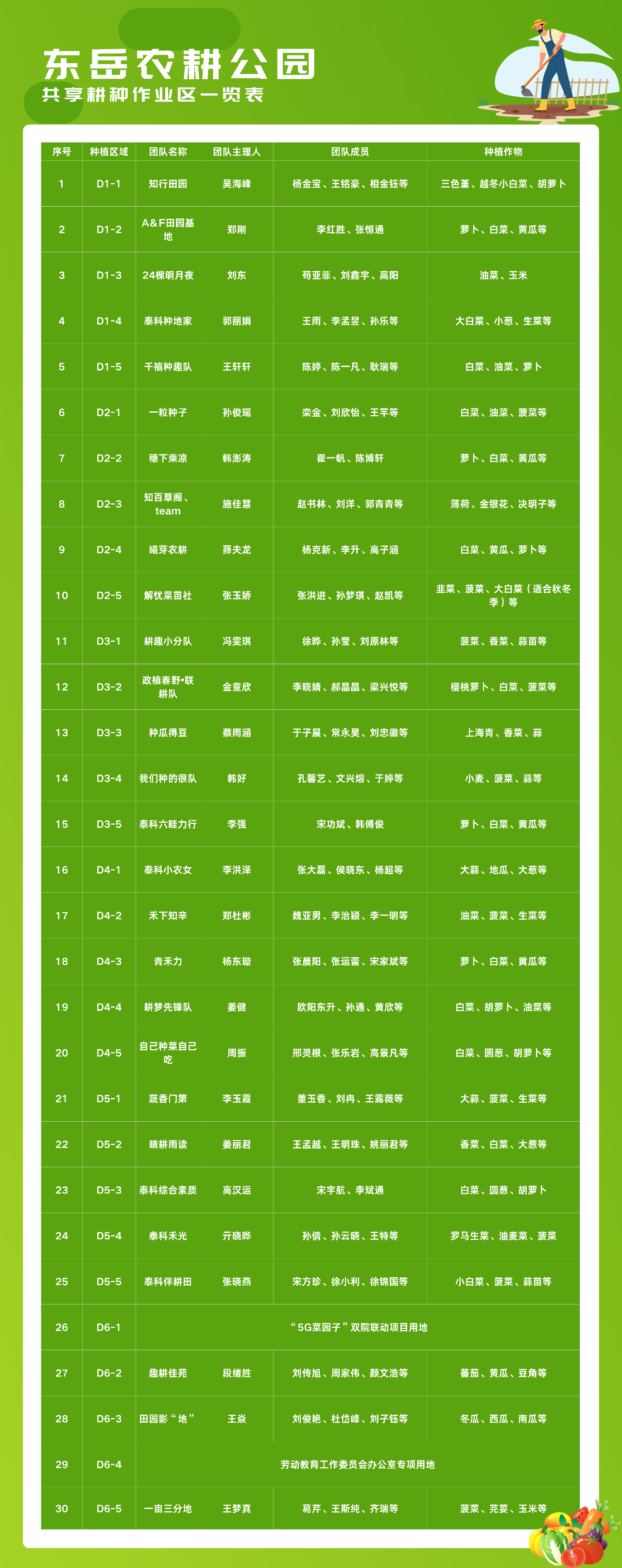

东岳农耕公园共享耕种作业区一览表:

(书院部供稿)