一抹蓝,依山而来,沉淀于寸布之上。

一抹蓝,化作书院生活里永不褪色的墨痕,

浸染进青春的每一寸肌理。

6月11日至6月13日,敢当书院携手建筑工程学院,于明心书院拉开以【寻】为名的蓝白旅程。

每一位踏入【寻】的旅人,都成为了追寻者,

在蓝白间,寻觅着属于自己的青春答案与思绪共鸣。

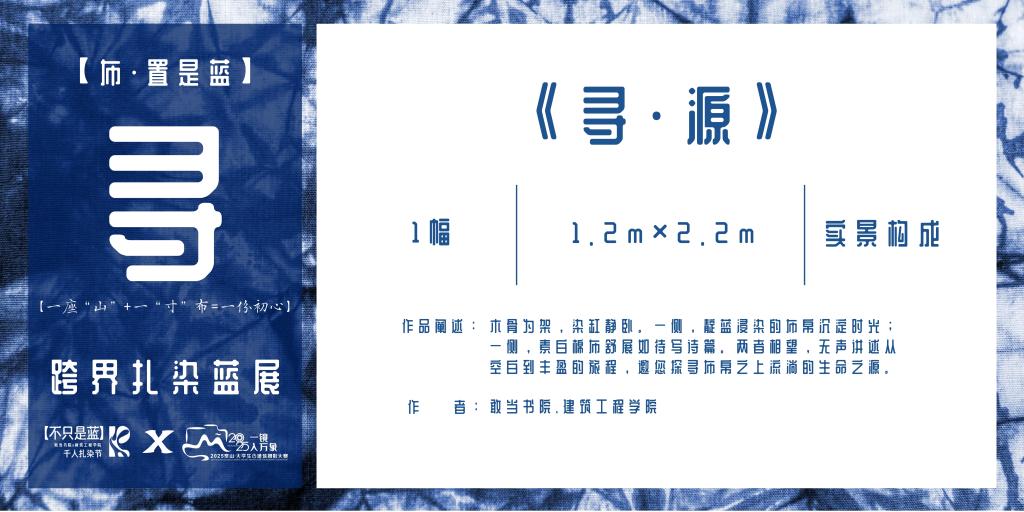

【寻·源】寻一处源头

“结束了三天校外培训后,我在返校的第一时间便赶到了本次【布·置是蓝】的活动现场。踏入明心书院的那一刻,我想只有“震撼”两个字可以形容我当时的感受。进门的第一个展主题是【寻·源】,珊姐对我说,是因为“一切都源于扎染的你”。果然,我们敢当一直都浪漫得让人想哭。这一学年以“布”染工坊主理人的身份度过的时间实在太快了,还记得最初只有我一个人的时候,一场百人扎染节都已经是想象的尽头,而现如今,这次【不只是蓝】千人扎染节又让我看到了未来发展的无限可能。我想,这次【寻·源】不只是源,还是缘,而这份缘,属于我与扎染,敢当与建工,更属于因为扎染而相遇的每一位朋友。或许在未来的校园中,我不会再是那个“最会扎染”的人,但届时,我会为这份传承而感到骄傲。”

——“布”染工坊主理人 吕源 五汶书院/建筑工程学院

木架、染缸、布帛,看似简单的组合,却构成了一幅蓝白的故事。靛蓝布帛与素白棉布遥遥相望,无声地讲述着从空白到丰盈、从无到有的创作旅程。它不仅是对扎染从初始到完成过程的具象呈现,更寓意着生命从懵懂空白逐渐走向丰富充盈的成长之路。每一位驻足于此的观者,都将被邀请踏上这场探寻之旅,在布帛的色彩与纹理间,寻觅自我之源,感悟艺术与生活交织的独特韵味。

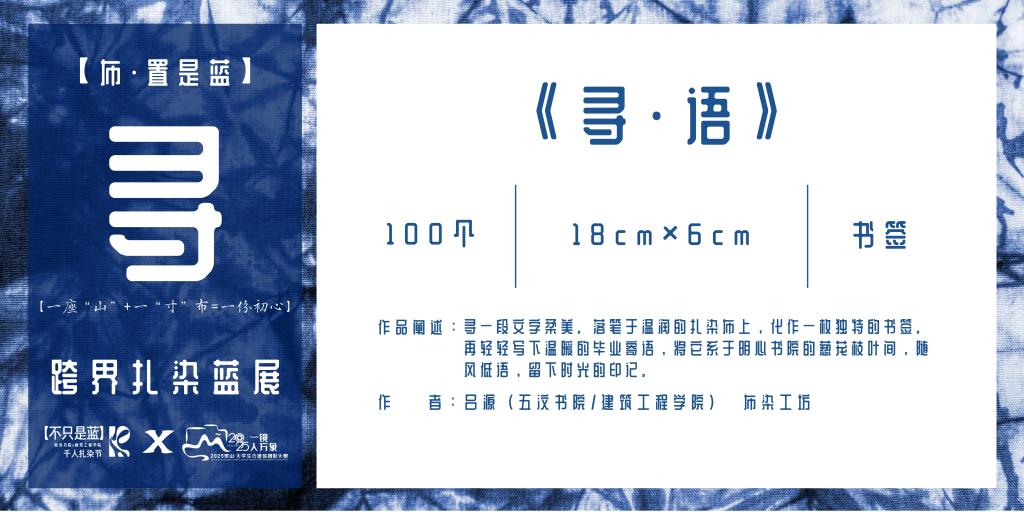

【寻·语】寻一段文字柔美:

“走进扎染展,宛如踏入了一个被色彩浸润的梦境,一枚枚书签,让我在纷繁复杂的世界里,寻得一方宁静的天地,感悟到传统手工艺的深厚底蕴与无穷魅力。也让我对匠人精神有了更深的敬意。希望这门古老的技艺,能在岁月的长河中继续绽放光彩,让更多人领略到它的美。”

——观展毕业生周宇璇 汶阳书院/淬炼商学院

蓝白的书签如林间栖息的蝶,悬垂于细线之上,随风低语。每一枚书签的诞生,都是一次微观的“寻”之探索,这片林中的蓝白阵列,被赋予了更深的情意。展台上的一行:“扫码写下想对TA说的话,我们将你的祝福与蓝染书签一同送达,让扎染的蓝替你传递温柔。”驻足于此,扫码,提笔,在毕业来临之际,写下那些或许未曾当面言说的惦念、感谢或祝福。借由一抹蓝,寻找到温暖与挂念的传送方式,也是“寻”的另一种流转形态。

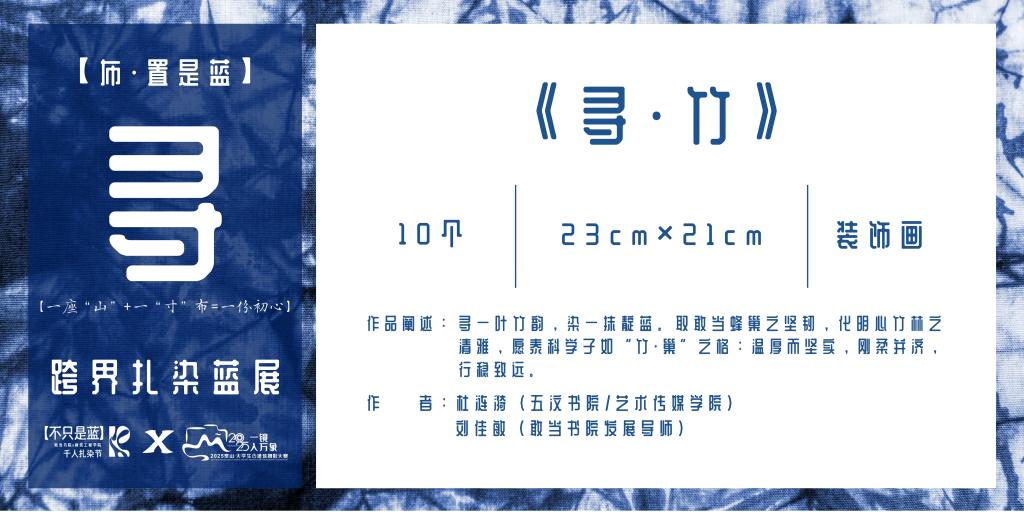

【寻·竹】寻一叶竹韵:

“走进展区,目光立刻被墙面上那几幅扎染装饰画抓住了。深沉的蓝像泼墨一样浸透了整幅棉麻画布。最震撼的是蓝白之间形成的清晰而有力的图案,那不是随意的晕染,而是刻意为之的‘竹节’。凑近细看,忽然就理解了策展人的心思,‘竹节’的纹路是由靛蓝包裹着细长的留白,挺拔中带着一种柔韧的弧度,那竹韵的清雅与柔韧,不正是书院庭院里流淌的那份沉静与包容的氛围吗?”

———观展学生 王奕天 淬炼商学院/汶阳书院

蓝白交织处,“竹节” 图案并非自然晕染而成,而是师生将布料折叠、扎结,再经浸染,让靛蓝包裹细长留白,勾勒出竹节挺拔中带着柔韧的独特弧度。每一道扎痕、每一处色块渐变,都凝聚着师生对美的理解。无数紧密相连的六边形,象征着蜂巢的坚韧与团结。【寻·竹】以艺术为载体,传递“竹・巢”之格,温厚而坚实,刚柔并济,不仅是书院文化的艺术化呈现,更是美育理念的生动表达,以坚韧与清雅并存的姿态,奔赴未来之路。

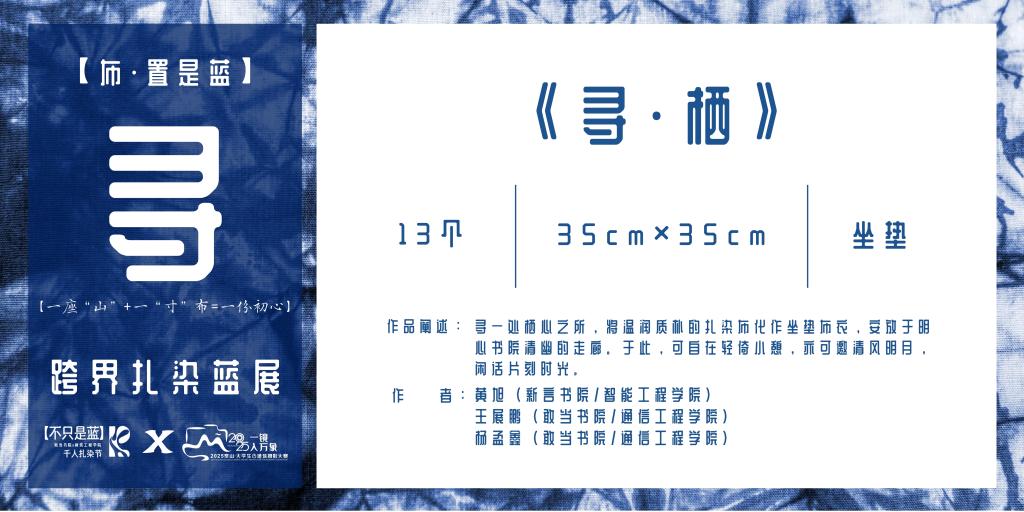

【寻·栖】寻一处栖息之所:

“靛蓝浸染白布的瞬间,晕开的不只是染料的纹路,更是少年心底蓬勃生长的斑斓梦想。明心书院的亭廊中堆放着几个靛蓝扎染的厚实坐垫,不是规规矩矩摆在展台上,就那么自然地‘瘫’在上面,一看就是欢迎大家来试坐的。忍不住伸手按了按,内里填充得很扎实,表面布料摸上去有点粗砺的质感,是那种经得起日常磨蹭的实用品。扎染时层层叠叠的褶皱,恰似我们在书院时光里积累的点滴故事。当毕业钟声敲响,别把它当作句点,那些曾以为会干涸的色彩,正悄然在时光深处重叠、交融。收拾好染缸边的憧憬,带着晕染未散的希望,去奔赴下一场更绚丽的旅程吧!”

——观展毕业生情侣逯天宇汶阳书院/智能工程学院

吴馨怡五汶书院/智能工程学院

深深浅浅的蓝,像随意泼洒的水墨,晕开的不只是染料的纹路,恰似我们在书院时光里积累的点滴故事,毕业离开书院这个“染缸”,那些在校园里的点滴,其实早就深深的浸染在我们的大学生活里。收拾好染缸边的憧憬,带着这份被“浸透”过的、厚实的希望,去奔赴下一场更绚丽的旅程吧!

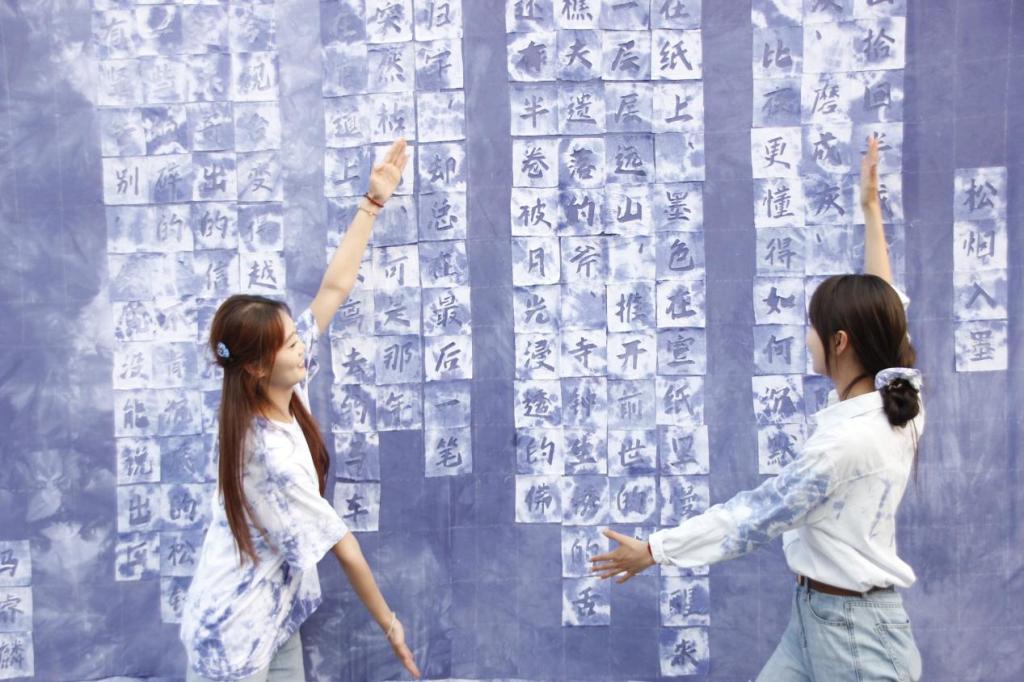

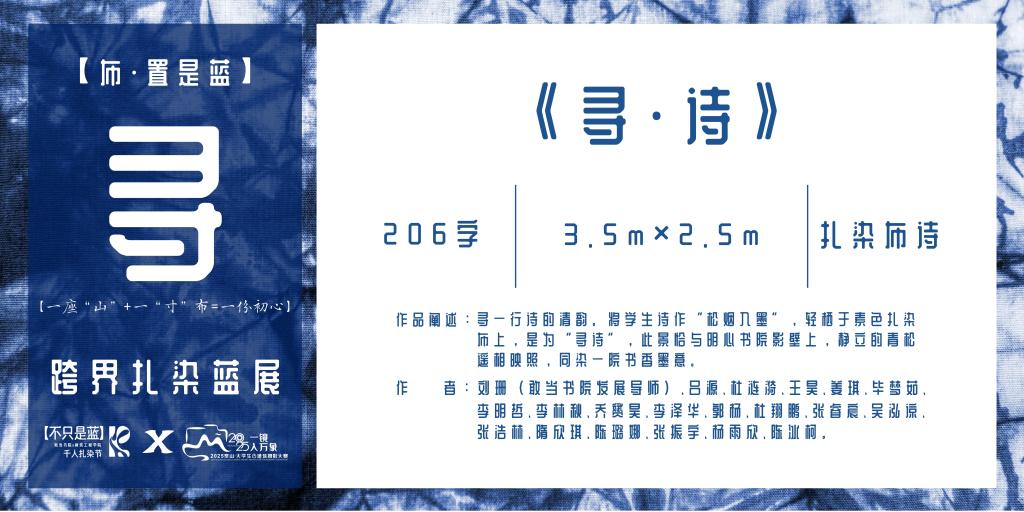

【寻·诗】寻一行诗的清韵:

“当看着那首《松烟入墨》完成最后一块布料拼贴时,内心涌现出一种奇妙的安宁——仿佛这些深浅不一的蓝,本就该栖息于此。这幅作品筹备两周的时间,书院渐渐的也被染成了蓝色:庭院垂落的布料让风变成了蓝色,大家的手染成了蓝色,就连办公室的白桌也因反复熨烫而晕开淡淡的蓝色。但最动人的是一群见证这场蓝色生长的学生:从最初独自在工坊的尝试,到如今书院59名学生会成员、32名勤工助学同学、10位不同工坊的伙伴都能娴熟扎染。我想,这些蓝不仅染在了布上,挂在书院里,更浸透了大家共同创造的记忆里。”

——主创教师 刘珊 敢当书院发展导师

学生马睿鳞诗作《松烟入墨》,轻轻栖落于扎染布面。师生们将208块布进行扎染、剪刻、拼贴,让素布上深浅不一的纹理,与诗句的清韵相得益彰,赋予文字立体的生命力。明心书院影壁前,一幅“诗画共生” 的图景,让蓝白与书墨浸染整个书院。这抹蓝色,不仅是染料的色彩,更见证着“寻诗”作品从构思到成型的点滴历程。从最初工坊里独自的尝试,到所有伙伴们的携手协作,每个人都在这场“蓝色生长”中,倾注了心血与热情。

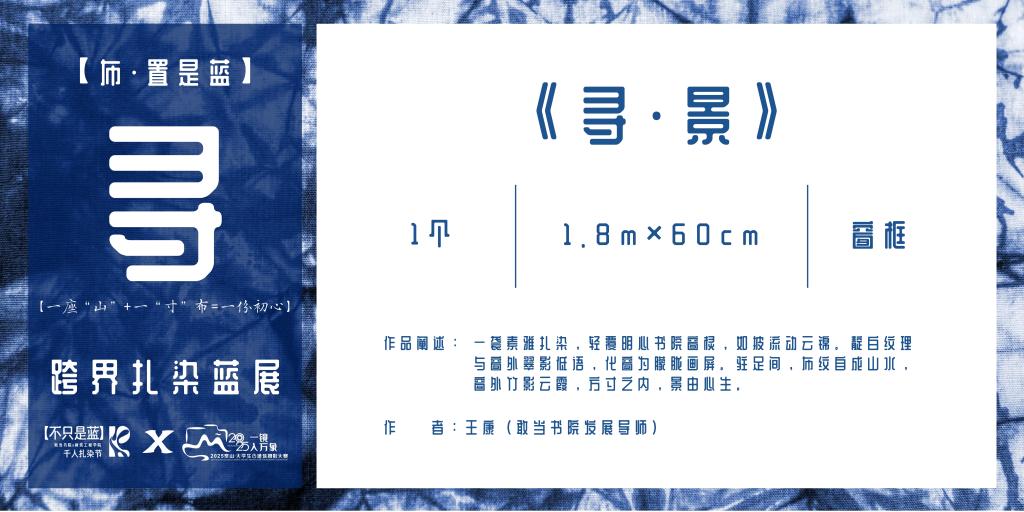

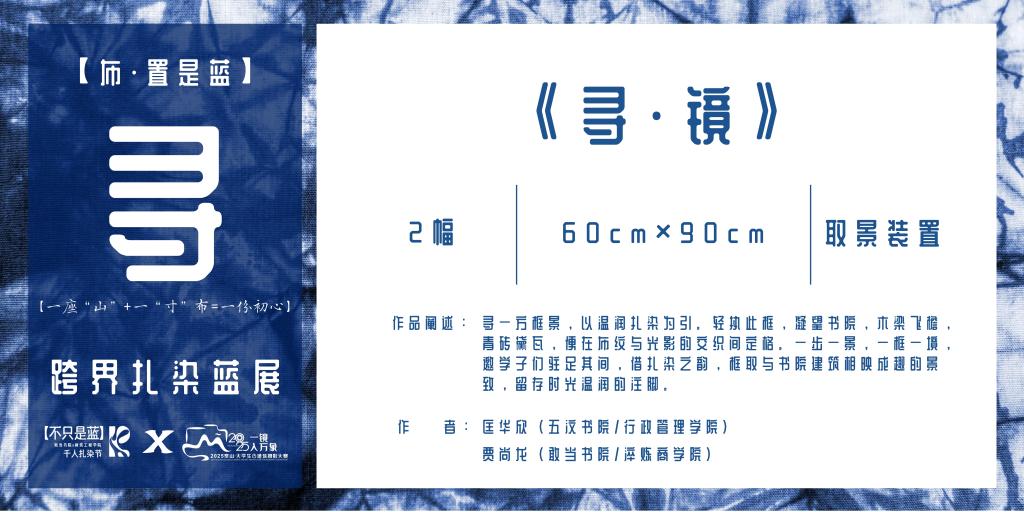

【寻·景】寻一方静谧:

“作为大学生艺术团舞美服化分团,踏入明心书院的那一刻,我们便与扎染窗框‘寻・景’开启了一场跨越时空的艺术对话。扎染窗框宛如一幅立体的画卷,将传统扎染技艺与建筑美学巧妙融合,每一扇窗框都是历史与创新碰撞的结晶。驻足观赏,扎染布料在窗框上晕染出千变万化的图案,从细腻的云纹到奔放的色块,深浅不一的色调仿佛在诉说着岁月的故事。无论是布料的折叠、扎结,还是染料的渗透,每一处都恰到好处,让普通的窗框焕发出独特的艺术生命力。

作为舞台艺术的幕后团队,我们不自觉地将目光聚焦在扎染窗框与舞台设计的关联上。在研讨交流中,成员们灵感迸发:将扎染渐变色彩运用到歌剧角色的纱裙,让光影流转间演绎时空变换;把几何扎染纹样融入话剧道具,为场景增添东方美学韵味。我们还发现,扎染的‘留白’艺术与舞台灯光设计的虚实结合有着异曲同工之妙,这些跨领域的创意碰撞,为未来的舞台创作开拓了新思路。这场文化之旅,不仅让我们触摸到扎染工艺的温度,更让团队找到传统与现代对话的艺术语言。未来,我们将带着这份灵感,在舞台上编织更多文化交融的艺术图景,让传统工艺的魅力通过舞台艺术感染更多观众。”

——观展学生大学生艺术团舞美服化分团

木质窗框为骨,素雅扎染布帛精心固定在窗框四周,扎染布上深浅不一的靛蓝,是自然晕染的杰作,素白之处,则如留白般给人无尽遐想。当微风拂过,窗框化作朦胧画屏,将窗外摇曳的竹影、变幻的云霞、流转的天光云影,尽数纳入其中。如同画框,将扎染布与窗外景致巧妙框定,方寸之间,一场关于自然与艺术、内与外的美学对话悄然展开。山水之间,景由心生,心随景动。

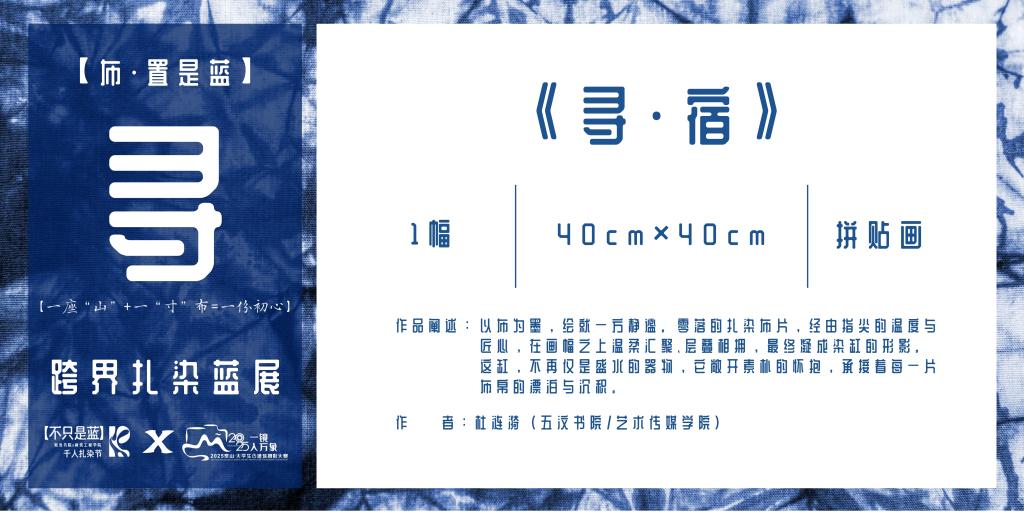

【寻·宿】寻一块画布:

“在构思【寻·宿】作品时,我试图以艺术语言探寻扎染的根源与最终归宿。作品中三个形态、色彩、尺寸各异的染缸,通过精心布局,在空间里构建起微妙的衬托关系,宛如一场跨越时空的对话。最前端那只杯盏,恰似扎染艺术的起点,当纯白的布匹浸入染缸,便开启了色彩与纹理的奇妙旅程。完成染缸的排列后,我总觉得作品少了几分灵动与呼应。直到旋姐提议‘来点线条’,那些交叠于染缸背后、深浅不一的线条应运而生,整个画面也变得鲜活起来。然而,创作之路并非一帆风顺。意外渗出的胶水在布匹上留下刺眼的印记,就在我以为一切功亏一篑时,两条大胆交叉的长线条‘横空出世’。它们跨越所有图形,打破了原有的规整,却意外成就了‘破形’的独特艺术效果。这场意外不再是遗憾,反而成为作品最亮眼的点睛之笔。【寻·宿】不仅是一幅扎染作品,更是一段探索与突破、意外与惊喜交织的艺术旅程。”

——【寻·宿】作者 杜涟漪 五汶书院/艺术传媒学院

这幅以扎染为媒的艺术创作,正以独特的叙事方式诉说着布与染的故事。零落的扎染布片变为灵动的笔触,在画幅上精心排布。深浅不一、纹理各异的布片,汇聚、层叠、相拥。细看之下,染缸轮廓线条自然随性,却又恰到好处。布片的边角微微卷起,恰似染缸表面泛起的涟漪。不同色块的拼接与过渡,仿佛是染料在缸中交融的痕迹。染缸,承接着每一片布帛的漂泊与沉积。每一片布片,都曾在染缸中浸染、沉淀,而此刻,它们又以全新的姿态,重新诠释着染缸的意义,展开一幅关于传承与创新、漂泊与归宿的艺术画卷。

【

寻

·

镜

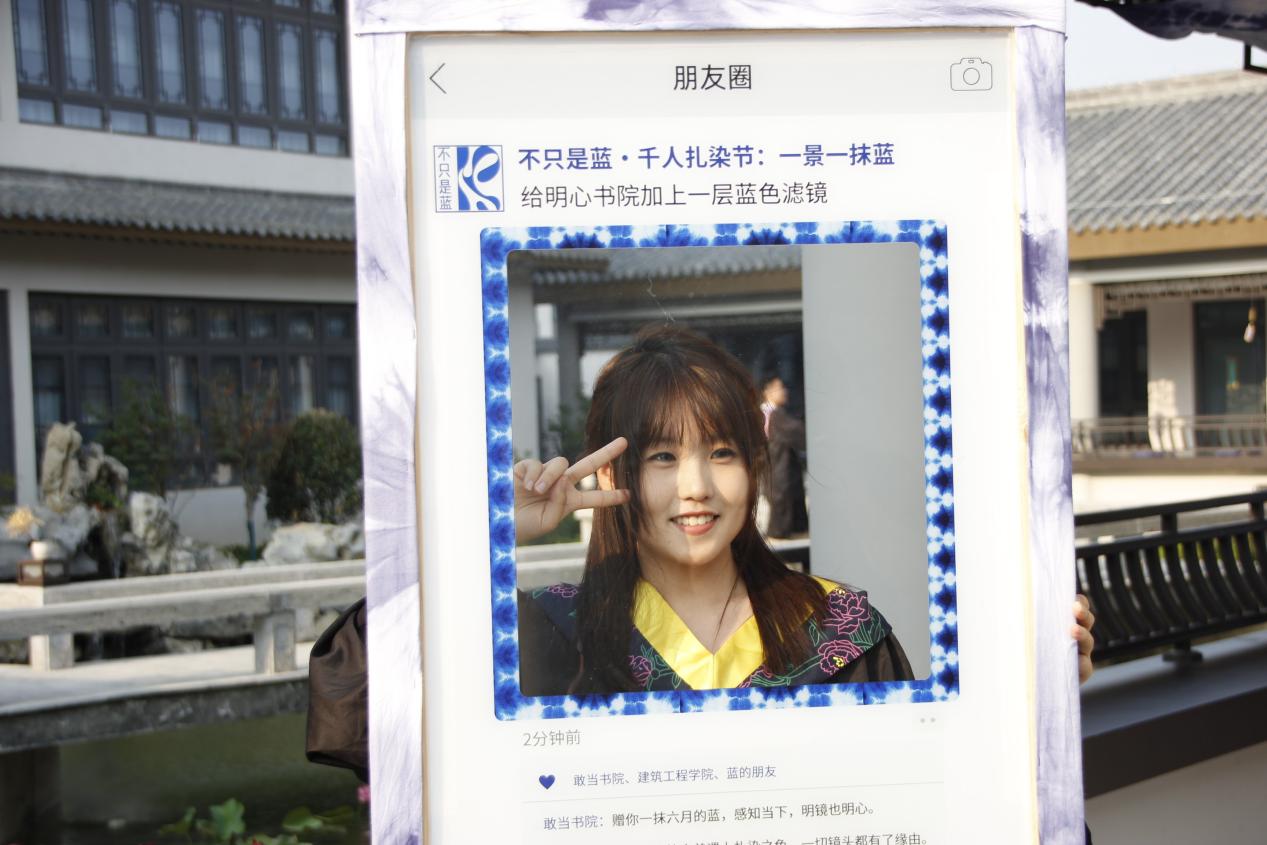

】寻一方框景:

“刚踏入展厅,我的相机便被【寻·镜】打卡装置牢牢锁定。围着装置转了几圈,发现每个角度都是不同的摄影命题。仰拍时,建筑的屋檐与天空形成对比、;侧拍时,扎染的褶皱成了天然的前景虚化,让青砖的线条向框架汇聚。木梁飞檐、青砖黛瓦,在布纹与光影中被完美定格,构成了一幅独特的框景画卷。那一方以温润扎染为材质的框架,宛如打开摄影世界的秘钥,在光影下编织出自然的层次。一步一景,一框一境。每变换一个角度,【寻·镜】中呈现的景致都截然不同,不规则的图案打破常规,为这方“镜子”赋予了无限创意可能。

——2024泰山·大学生古建筑摄影大赛参赛选手 郭杨 新言书院/大数据学院

明心书院一侧,一组以扎染为引的框景静静伫立,等待着与观者相遇。将其对准书院的木梁飞檐、青砖黛瓦,奇妙的景象随之而生。扎染布纹的自然肌理与建筑的硬朗线条相互交织,布面上的光影变幻与实景中的云影呼应。一步一挪移,一框一世界,每转换一个角度,框中呈现的景致皆不相同。邀请学子们驻足其间,用全新的视角去发现书院之美,借扎染框取独特景致,将转瞬即逝的时光,定格成永恒温润的注脚,在方寸之间,感受传统技艺与书院社区交融的独特魅力。

当这场以“寻”为名的故事渐渐隐入书院的年年岁岁,

让我们携着对扎染的眷恋,继续在生活的布帛上泼墨挥毫,

用发现美的眼睛,晕染出无数“寻”的印记。

请继续循着这蓝白的线索,去寻那山间的一缕风,布上的一滴染,框中的一片云和镜中那个在美育校园浸润下,

不断成长、愈发美好的自己。

为期两周的筹备中,深夜的书院总是灯火通明。有人手持相机,记录展品的每一处细节;有人蹲在地上,精心将208字的诗句完美拼贴;也有人站上屋檐,将这抹蓝白染上了书院的高处。蓝白背后,是炽热而动人的每一个故事,也是这场美育对话可无限延伸的温热与浸润。

供稿:敢当书院