9月17日下午14:30,在海右书院104油盐公司,依托深蓝有梦海洋保护项目工坊和久屿华裳项目工坊,共同举办“海上丝绸之路”海洋文化科普系列活动第12期。在书院工坊的创意空间里,参与者们开启了一场特别的“减塑大作战”:通过震撼人心的纪录片,一起潜入海底世界,亲眼目睹海洋生物面临的生态危机;随后化身“环保设计师”,将旧衣物变身成一条条栩栩如生的海鱼艺术品。针线穿梭间,旧衣物重获新生,环保理念也随之“缝”进了书院学子的心里。

影触深蓝:镜头唤醒守护之责

活动伊始,纪录片《塑胶海洋》将参与者带入海洋深处。画面中,蔚蓝的海水与漂浮的塑料垃圾形成刺眼对比,被废弃渔网缠绕的海龟、误食塑料颗粒的鱼类,无声地诉说着海洋正面临的沉重负担。

“以前总听说海洋污染日益加重,可直到看到这些真实画面,才知道海洋生物正面临这么大的危机。”海右书院/淬炼商学院的杜炳萱同学说道。短暂的沉默里,藏着每个人内心的触动。海右书院陈治宇老师介绍道:“千百年来,海上丝绸之路借由海洋连接起东西方文明,海洋是这份传承的载体;如今,守护海洋生态,就是守护海丝文化的根脉。今天我们从看见开始,便是守护的第一步。”陈老师的话,让“海洋保护”从遥远的口号,成为现场学子心中沉甸甸的责任。

布缝鱼韵:旧衣拼出环保创意

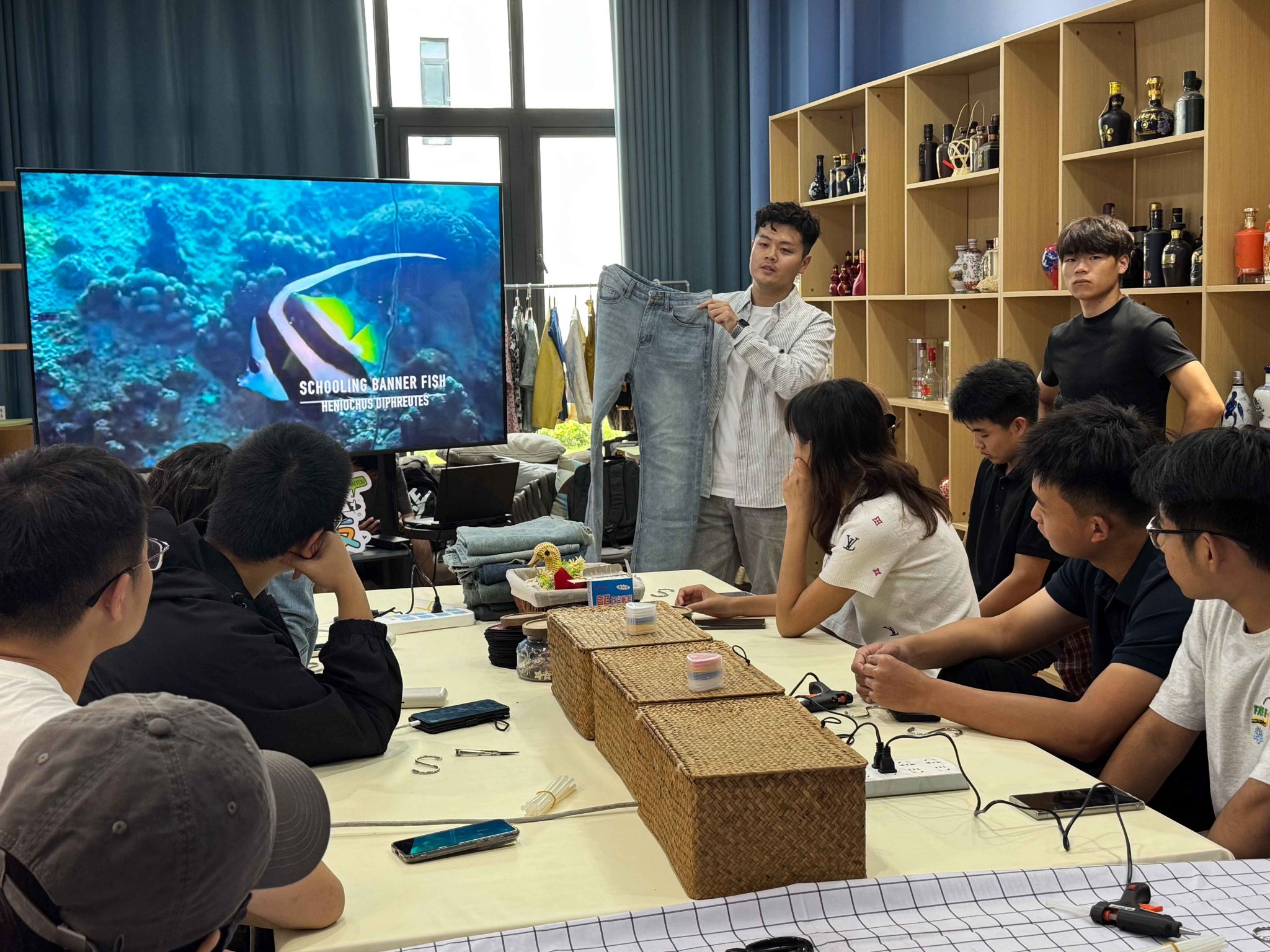

带着观影的思考沉淀,创意手工环节正式开启。本次手工材料别具意义——所有使用的牛仔布料,均由书院学子们捐赠的废弃牛仔衣物改造而成。靛蓝的裤腿布、磨白的膝盖补丁、带着明线的后口袋,甚至还有几条带着破洞和流苏的裤脚边,这些被时光磨出独特肌理的“废料”,此刻成了创作的宝藏。

“大家可以先在卡纸上勾勒出喜欢的鱼类轮廓,再根据牛仔布的颜色和纹理搭配拼贴,让鱼儿既藏着个性,又能体现变废为宝的环保理念。”在陈老师的指导下,书院学子开始动手制作“牛仔拼贴鱼”。剪裁、拼贴、缝合,创意在讨论中迸发:带金属铆钉的裤腰布被剪成长条,破洞牛仔裤的边缘被剪出细碎的鳞片,深蓝的裤脚边剪成长短不一的流苏。海右书院/大数据学院的贾文欣同学用藏针法让布片无缝衔接,让鱼身线条更流畅;敢当书院/通信工程学院的张津祥同学故意露出粗犷的针脚,让明黄色的线在深蓝布上画出鱼鳍的纹路,给鱼儿添了几笔活泼的装饰。“你看,这个口袋可以做成鱼的鳞片!”“这块磨白的部位正好当鱼肚子!”同学们一边热烈讨论,一边巧妙利用牛仔布原有的纹理和颜色,拼出一条条生动而富有象征意义的鱼。

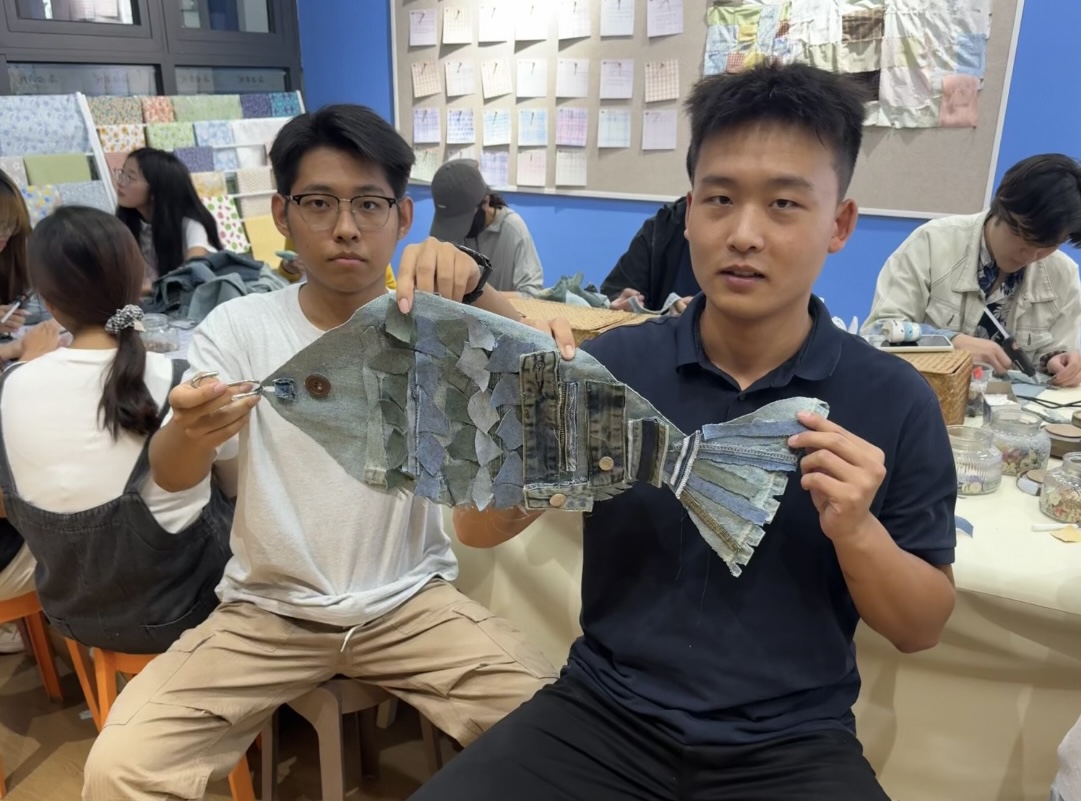

每条鱼都带着旧衣物的时光印记——磨白的岁月痕迹化作鱼腹的柔和光泽,口袋的实用功能变成鳞片的独特肌理,就连被遗忘的缝线、破洞、铆钉,都在创意中重获新生。

语寄海丝:作品诉说传承之思

手工环节结束后,活动进入作品分享与展示环节。同学们将自己的“牛仔鱼”作品一一摆放在展示区,色彩各异的“鱼儿”整齐排列,构成一片小小的“海底世界”。同学们纷纷结合作品,解读创意,讲述自己对“海丝文化”与“海洋保护”的理解。

敢当书院/行政管理学院的罗荣基同学捧着自己的作品说:“我选用了不同颜色的布块,象征多元文化的交融。古丝绸之路曾以茶叶、瓷器、丝绸为媒,传递文明互鉴的火种;今天,面对全球性的环境课题,这份‘传递’的精神更应延续——我们应该让环保理念常驻心中、积极行动,让绿色共识跨越山海,就像当年的商船载着希望驶向远方,让可持续的智慧成为新时代连接世界的纽带。”

汶阳书院/大数据学院的张佳豪同学补充道:“海洋保护不是一个口号,而是每个人都可以参与的实际行动。就像今天我们把旧衣服变成艺术品,生活中我们也可以减少使用一次性塑料、做好垃圾分类、支持可持续产品。这些都是对海洋最直接的守护。”

陈老师总结道:“从千年前的商船帆影,到今天的环保实践,海上丝绸之路的精神一直在延续——那就是开放、交流、共生。海洋不仅是历史的见证者,更是未来的希望所在。我们每一个人,都可以是这条文化之路上的守护者与传承者。”

活动尾声,所有拼贴鱼作品被布置成一道“牛仔鱼群”艺术墙,悬挂在书院103海洋保护工坊中。它们不仅成为书院空间里新的风景,更时刻提醒着书院师生:让环保成为一种生活态度。

这片由旧衣重塑的蔚蓝,承载的不仅是书院青年的创意实践,更是对海洋的敬畏与责任担当。海丝千年,其魂不在帆影,而在永续;其美不在远方,而在守护。我们听见,海浪的声音,跨越千年,依旧澎湃;也能看见,海洋环保意识,正在这片叫做书院的土壤中,茁壮生长。

(海右书院/新言书院 供稿)